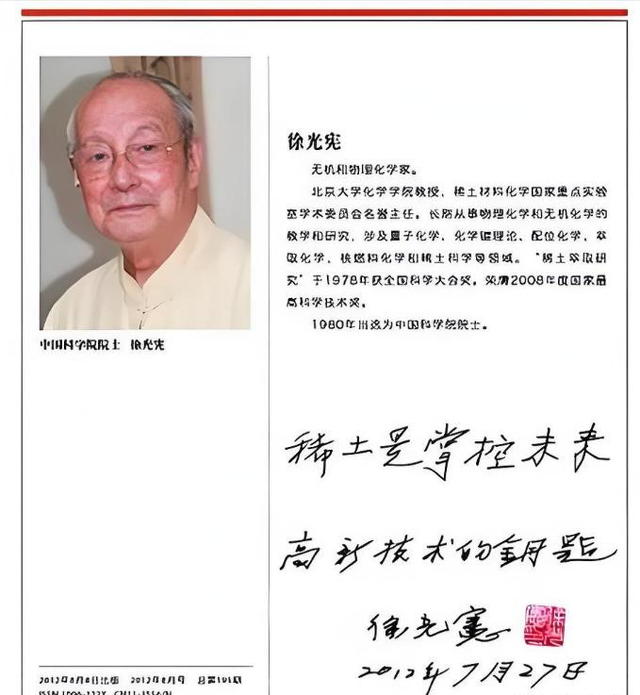

“稀土之父”徐光宪: 让中国稀土从“按吨卖”变成“按克算”!

发布日期:2025-07-05 10:43 点击次数:209

文|碧落千山

编辑|可口枫达

想象一下这个画面:1980年代的内蒙古,一车车灰头土脸的矿石,像拉沙土一样被运往港口,每吨就卖个几千块白菜价。

同一时间,美国战机的激光瞄准器、日本相机的精密镜头,却用每克上万美元的天价,把中国这些“土疙瘩”镀了层金,再卖回给我们。

这魔幻的对比,让领导人都忍不住拍桌子:“中东有石油,中国有稀土!储量占全球80%,地位堪比石油,可我们卖的是土价!”

没错,那时候的中国稀土,就是捧着金饭碗在要饭。

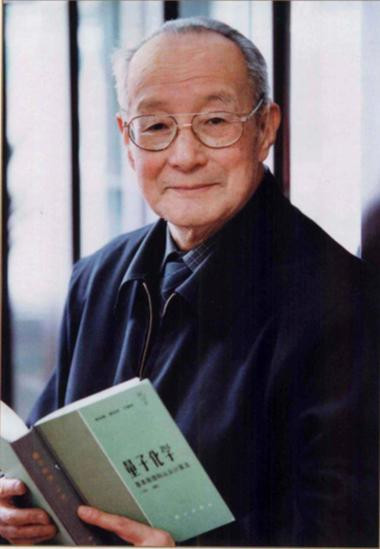

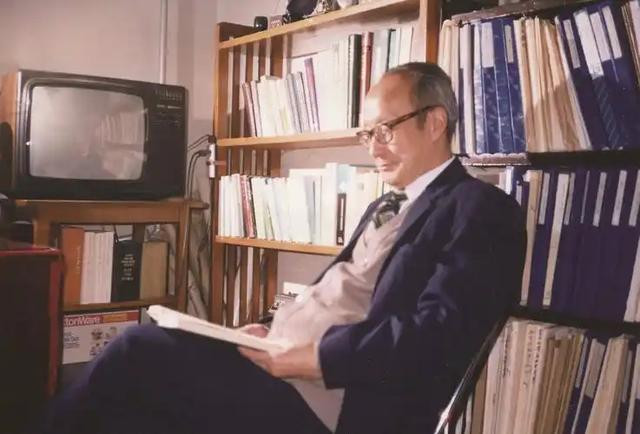

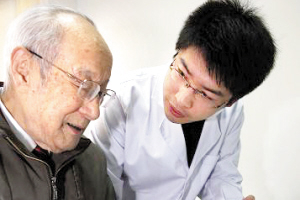

而改变这一切的关键人物,是一位当时已年过半百、在北大实验室里摇着玻璃漏斗的化学家——徐光宪。

本文信源来自权威报道:【科技日报】【科普青岛】【中国科学家博物馆】【天津日报】(详细信源附在文章末尾)。为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

困局:技术卡脖子,“金疙瘩”当土卖

时间拨回1972年,北京大学的实验室里,气氛凝重。52岁的徐光宪盯着试管里浑浊的液体,眉头拧成了疙瘩。

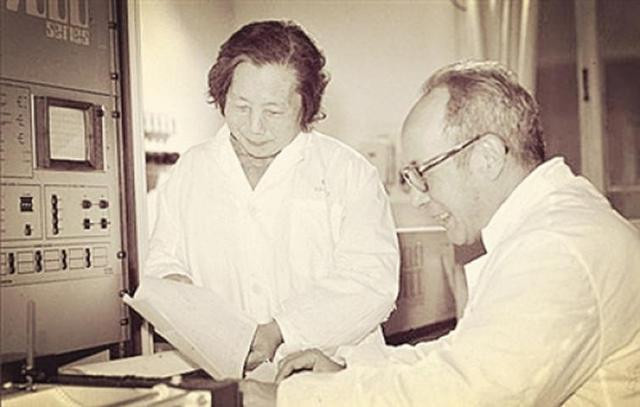

这位放弃美国哥伦比亚大学优渥教职,带妻子高小霞冲破封锁毅然回国的科学家,接了个“烫手山芋”:必须分离稀土元素里那对出了名难搞的“孪生兄弟”镨和钕,纯度还得达到惊人的99.99%!

为啥这么难?因为西方对我们实行了严密的技术封锁!当时全球高纯度稀土的萃取技术,被几个工业强国死死攥在手里,密不外传。

结果呢?中国空有世界第一的稀土储量(主要在包头的白云鄂博和江西赣州),却只能像个“原料批发商”,把宝贵的原矿当“土疙瘩”贱卖出去。

更憋屈的是,转头我们还得花上百倍的价格,从人家手里买回经过提纯的高端稀土产品!

为了赚取那点可怜的外汇,国家甚至执行了长达13年的稀土出口退税政策,这无异于“倒贴钱”把战略资源送人。

后果触目惊心:包头的白云鄂博矿被挖成了触目惊心的“地球伤疤”,赣南山区则因粗暴开采,每年雨后春笋般冒出上百个靠“挖土”一夜暴富的“矿老板”,留下满目疮痍。

十年间,仅因贱卖造成的损失就高达数百亿美元,当时我们半年的稀土出口总额,可能连一架美国F35战斗机都买不起!

美国专家当时傲慢地放话:“中国人想突破纯度?再等20年吧!” 这口气,憋得人胸口疼。

破壁与逆袭:摇出来的“中国冲击波”

面对赤裸裸的轻视和国家的困境,徐光宪那股子倔劲儿上来了:“中国守着金山却要饭?这口气我咽不下!” 他带着团队一头扎进了实验室,开启了近乎“疯狂”的科研模式。

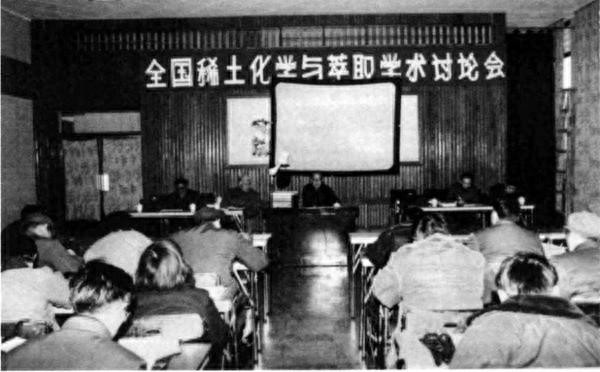

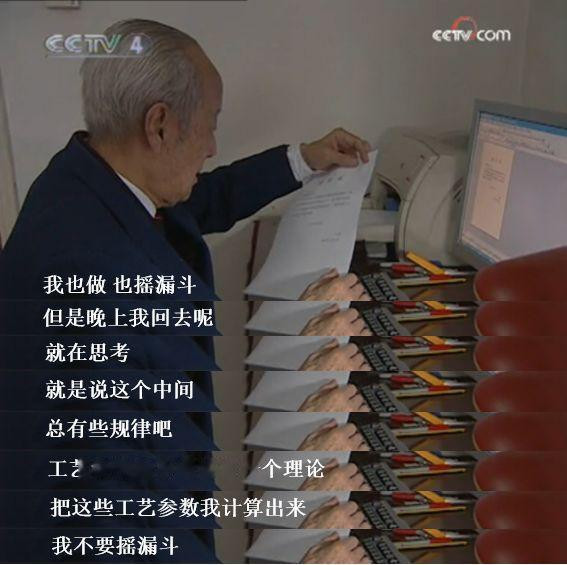

没有现成的路,就自己趟!每天手动摇动萃取漏斗上千次成了家常便饭,实验室里摆满了上百个装着五颜六色液体的玻璃瓶,像个化学迷宫。

为了抢时间,他干脆连续三个月没踏出实验楼一步,甚至深夜推导公式困极了,就把铺盖卷直接搬进车间角落。

工友们看了直摇头,半开玩笑半心疼地说:“老徐啊,这活儿真不是人干的!”

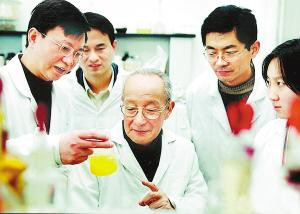

但徐光宪不是蛮干。他巧妙地将早年研究核燃料萃取的经验迁移过来,结合深厚的理论功底,硬是打破了当时美国主流的“推拉体系”局限,独创出一套全新的“串级萃取理论”。

直到工人们按照徐光宪的方案,把一排排萃取箱像接龙一样串联起来,这边倒入浑浊的稀土矿浆,另一头流出的,竟然是闪闪发光、纯度高达99.99%的镨钕金属!

真正的“王炸”在1978年的上海跃龙化工厂引爆了。传统工艺需要上百天、反复操作才能达到的纯度,现在一周内就在连续流动的生产线上实现了!这简直是点石成金的神迹。

徐光宪的“折腾”还没完。为了让技术迅速普及,他又开发出“一步放大”绝技:工厂不需要再费时费力搞中间试验,只要输入他计算好的参数,就能直接进行大规模生产。

“中国冲击波”(China Impact) 瞬间席卷全球稀土市场,到了1990年代,全球90%以上的高纯稀土产品都打上了“中国制造”的标签。

曾经不可一世的西方巨头们,这下彻底傻眼了:美国的钼公司直接关门大吉,日本的稀土企业只能减产求生,法国的罗地亚公司最终宣布破产。

当年嘲笑我们“再等20年”的人,现在不得不排着队来中国寻求合作。这场由摇漏斗摇出来的“稀土战争”,中国赢得漂亮!

觉醒与遗产,守护国之命脉

然而,就在国内企业靠着新技术赚得盆满钵满、欢欣鼓舞之时,2005年的某一天,北京大学燕南园的一间老房子里,却传出一声愤怒的拍桌怒吼:“这是在吃子孙饭啊!”

发出这声怒吼的,正是时年89岁高龄的徐光宪。

原来,老人敏锐地发现,技术的突破带来产量的暴涨,加上之前“卖土”思维的惯性,导致了严重的低价倾销!这直接刺激了赣南等地的非法盗采(“黑稀土”)疯狂蔓延。

小作坊遍地开花,每年走私量高达23万吨,粗放开采带来的放射性污染严重威胁着生态环境,尤其是母亲河黄河!

老人忧心如焚,再也坐不住了。他连夜伏案疾书,联合其他14位德高望重的院士,两次上书国务院在报告中痛陈利害。

“必须立即严格管控稀土产量,保护白云鄂博矿! 再这样无序开采下去,我们的子孙后代得到的,将只剩下无法修复的污染和彻底枯竭的矿坑!”

这份沉甸甸的建议,迅速得到最高层的重视。国务院火速出台了一系列稀土专营、总量控制和环保整治的严厉政策,对混乱的稀土开采和出口秩序进行了强力整顿。

当听到政策落地的消息时,徐光宪正在为病榻上相濡以沫半个世纪的妻子、同样放弃国外优渥条件回国的科学家高小霞喂药。

2015年,徐光宪院士与世长辞。而此刻,中国稀土的格局早已彻底逆转乾坤:

我们不再是那个只会出口“土疙瘩”的傻小子,反而成了精明的买家。2019年中国稀土进口量激增167%,连美国都成了我们的供应国之一。

徐光宪的学生,如严纯华院士等,继承衣钵,将“串级萃取”升级为更高效环保的“联动萃取技术”,牢牢掌握着核心技术。

2021年,中国稀土行业完成重磅重组,形成“北方稀土”和“中国稀土集团”两大国家队“南北双雄”,掌控着全球约90%的稀土冶炼分离产能,真正拥有了定价权和规则制定权。

就在徐老离世10年后的今天,6月24日媒体再次报道了我国稀土研究的新进展,这中国速度,恐怕别国早就望尘莫及了!

结尾

今天,当你手中的iPhone因线性马达而精准震动,当你仰望的风力发电机叶片在蓝天中优雅旋转,当你乘坐的电动汽车悄无声息地瞬间加速……

驱动这些现代科技心脏跳动的“工业维生素”,正是徐光宪院士当年从中国泥土中,一克一克“摇”出来的精华。

从“按吨贱卖”到“论克计价”,从被技术卡脖子到掌握全球命脉,这位老人用摇动漏斗的双手,摇动的不只是试管里的溶液,更摇出了一个国家在关键战略资源上的脊梁与底气。

他用一生诠释了那句掷地有声的信念:“科学无国界,但科学家有祖国!”

本文信息来源:【科技日报】【科普青岛】【中国科学家博物馆】【天津日报】